お正月に子どもたちが楽しみにしているのがお年玉ですよね!

普段は手にすることのできないような金額を得るなんて子もきっと多いはず。

ここで親が頭を悩ますのが

子どもにいくら渡すべきか

無駄遣いせず、ちゃんと計画的にお金を使うことができるのか

じゃないでしょうか。

2022年から高校で金融教育が始まったり、成人年齢が18歳まで引き下げられたり、お金に関する知識は子どものうちから必要不可欠になっています。

ここでは、FPの観点からお金の取り扱い方を、教員の観点からお金に関する教育方法をお話ししていきますね!

金融教育とは

まず、金融教育とはどんなものかご存知ですか?

金融教育は、お金や金融の様々な働きを理解し、それを通じて自分の暮らしや社会の在り方について深く考え、自分の生き方や価値観を磨きながら、より豊かな生活やよりよい社会づくりに向けて、主体的に判断し行動できる態度を養う教育である。

【知るぽると】金融広報中央委員会

お金の取り扱いを学ぶのはもちろんのこと、将来的に自分で考えて生きていくための知識と技能を得るのが目的と言えますね。

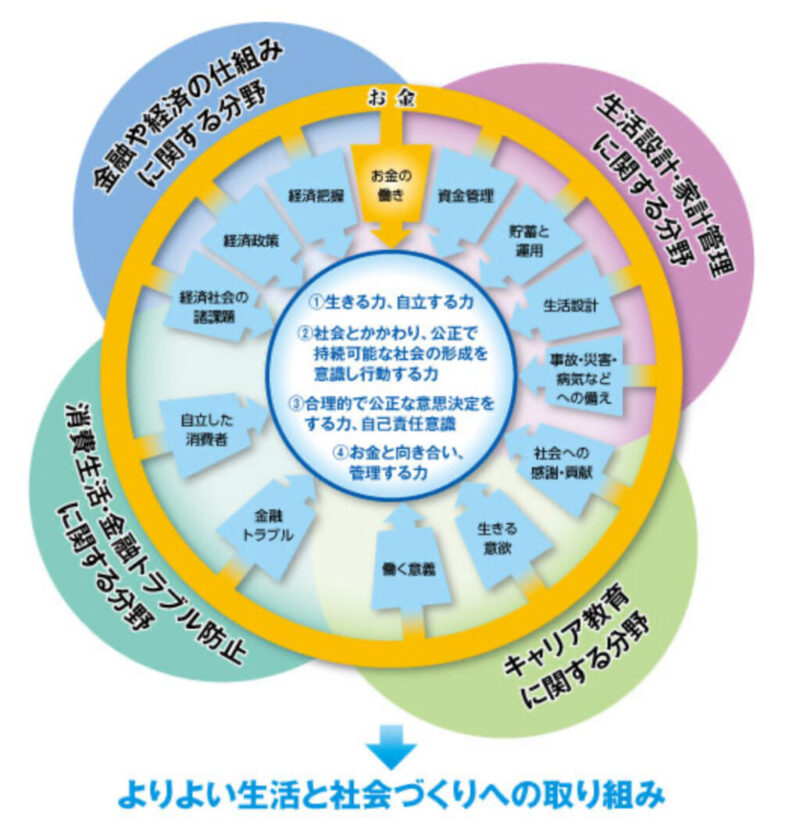

さらに4つ分野に分けられいくつかの目標が定められています。

※以下要約

- お金の希少性を理解し、資金管理できる知識と技能を身につけ、意思決定できるようになる

- 貯蓄の意義を理解し、その習慣を身につけると共に自己責任の元で資産運用できるようになる

- 将来の展望や職業選択と関連付けながら生活設計できるようになる

- 事故や災害、病気などのリスクを理解し、それらに備える方法を実践できる

- お金の働きや金融機関の仕組みが理解できる

- 家系、企業、政府の経済動向や市場経済や海外経済の仕組みなど経済把握できる

- 景気や金利、株価等の関係や経済政策を理解し、自身の生活と関連付けることができる

- 経済社会の課題に関心を持ち、情報収集や課題解決を主体的に考えることができる

- 自立した消費者としての基礎知識や態度、情報収集能力を身につける

- 消費者問題の背景を理解し、金融トラブルや多重債務にならないよう法律や制度を活用できる能力を身につける

- 勤労の意義とそれで得られるお金の価値を理解し、主体的に職業選択ができるようになる

- 経済発展のための付加価値は人々の努力によって成り立つことを理解し、自己実現に向かって努力する態度を身につける

- 社会との繋がりを理解し、他者への感謝の気持ちを持ちながら社会貢献できる態度を養う

お家でできる金融教育

なんだか難しいことを言っているようですが、実際にお家でできる金融教育はあるのでしょうか。

それではいよいよ、ご家庭でできる具体的な方法についてお話していきます。

ニーズとウォンツ

ニーズとウォンツとは

消費生活における合言葉『ニーズとウォンツ』

経済用語にもありますが、今回は子どもの金融教育としてのニーズとウォンツとしてご説明しますね。

ニーズはNeedsで「必要なもの」「無いと困るもの」

毎日の食事やティッシュペーパー、ノートなど無いと困るものはニーズになります。

ウォンツはWantsで「欲しいもの」「あると嬉しいもの」

ゲーム機やカプセルトイ、漫画本など無いと困るわけではないけどあると嬉しいものはウォンツです。

子どもと考えるニーズとウォンツ

我が家では、必要なもの=ニーズは親が買い、欲しいもの=ウォンツは自分のおこづかいで買う決まり。

だからカプセルトイやクレーンゲームなんかは自分のお金を使ってね、です。

もし欲しいものにおこづかいが足りなかった時は、まず「本当にそれが欲しいのか」をよく考えます。

それでも欲しければ、おこづかいを貯めるかお手伝いでお給料を貰うかして目標金額まで届くよう努力しなければいけません。

一方、ノートを使い切ってしまったので新しいノートを買うとか、靴が小さくなってしまったから新しくするとかはニーズなのでもちろん親が購入します。

他にも折り紙や自由帳、図鑑、パズルなど知育になりそうだと親が判断した場合も親の支払い。

ただしニーズだからと言ってなんでもすぐに買うのはNG!

子どもには消費者としてのお手本になるような消費行動をとるように心がけましょう。

- 予算を設定する

- 具体的にどういうものが必要なのか(サイズ、デザインなど)

- 品質と値段が合っているが吟味する(JISマーク、アフターサービス、耐久性など)

- どのお店で買うべきか(ポイントなど)

例えば消しゴムも遊んでボロボロにしたとか、無くしたとか…大切にしなかった結果足りなくなってしまったなどの場合には安易に購入しないようにしましょう。

衣服なんかも、必要以上に購入するとニーズでは無くなってしまいますよね。

ニーズとはいえ「ものを大切にする」ということは最重要事項。

「ものを大切にする」ことについてお子さんときちんとお話してくださいね。

ニーズとウォンツを身につける

ニーズとウォンツを見極めるチカラを身につける簡単なゲームをご紹介します!

新聞などに入っている折込チラシや雑誌、カタログなどをランダムに切り抜き、子どもの前に広げます。

それを一緒に考えながらニーズとウォンツに振り分けていくだけ。

どうしてそう振り分けたか理由をつけられるようになるとベストですね!

おこづかい帳をつけてみよう

ニーズとウォンツが身についてきたら、次は支出管理です。

おこづかい帳をつけてみましょう!

まずは、とにかく続けて記帳する習慣をつけていくことが大切です。

私たち大人でも家計簿つけるのって、数ヶ月で続かなくなってしまうことありますもんね。

収支を把握することは、使いすぎを防止したり目標金額への目安になります。

保護者は定期的におこづかい帳と残金に整合性が取れているか、子どもと一緒に確認しましょう。

もし何に使ったか分からないお金があっても、深く追求せずに「?」と記入するくらいで良いかもしれません。

とにかくおこづかい帳を記入する習慣をつけることに重点を置きましょう!

金融教育に役立つグッズ12選

おもちゃ4選

モノポリー

モノポリーはすごろくの要領で、資産や土地を増やしていくゲームです。

対象年齢が8歳以上なので、少し難しいと感じるかもしれませんがルールを覚えてしまえば金融教育にはもってこい!

目指せ!億万長者!

人生ゲーム

誰もが知るボードゲームの大定番じゃないでしょうか。

すごろくをしながら人生設計していくゲームです。

職業に動画クリエイターやパティシエ、宇宙飛行士なんて夢があるかと思いきや、保険制度なんかもあって妙にリアル(笑)

大人数でやるととても盛り上がるので、我が家の子ども達にも大人気!

7歳から学べる投資ゲーム

今持っているお金をどう使って、どう増やしていくかを考えるゲームです。

堅実に働いて貯めていくか、株やお店を持ってドカンと稼ぐか…

ゲームという失敗OKな場でリスクとリターンを学べるのは、なるほどと感心しました。

7歳からとありますが、6歳の息子も夢中で楽しめましたよ!

こどもお金すごろく

こちらもすごろくをベースにしたゲームです。

低学年向けではありますがお金を使う・貯める・増やすだけでなく、株や保険、税、キャッシュレスなど現代社会の仕組みもしっかり学べます。

またクイズカードもついているので、楽しみながらお金の動きを知ることができるのも大きなポイント!

アプリ・サイト4選

かいものストリート

教育関係で幅広いサポートをしている学研が手掛ける幼児向けアプリです。

お買い物に興味を示すようになるこの年代の知的好奇心を刺激してくれる内容でとてもボリューミー!

お買い物の計算だけでなく、間違い探しやガチャガチャ、街を育てるなんていうのもありますよ。

子どもの「もっとやりたい!」を引き出す技術は、さすが学研さん!!

ピグっち

「お金は自分で働いて稼ぐ」ということを身をもって理解できるアプリです。

親子でお手伝いの項目を決めて、それを実際に達成したらアプリ内でお金を得ることができます。

このアプリには利子やローンが存在しているのでとても面白いですよね!

かぶポン!

証券会社が運営するクイズ形式のアプリです。

お金に関するクイズを答えるとポイントをゲットできて、そのポイントを使いガチャを回すことで猫の武将を集めることができます。

コレクション欲求を駆り立てられる可愛くてかっこいいキャラクターデザインが魅力的!

うんこお金ドリル

こちらはアプリではなく、Webサイトです。

うんこ先生が出す4択問題に答えていく形ですが、正解が一つとは限らないのがミソ!

現実社会も正解は一つとは限らないですもんね。

書籍4選

漫画バビロン大富豪の教え

世界中で100年以上にわたって読まれ続けている「バビロンいちの大金持ち」が漫画化され、子どもでも読みやすくなりました!

お金の考え方だけでなく、あるべき生き方はどんなものか、幸せとは何かを教えてくれる一冊。

大人から子どもまで誰が読んでもグッとくるストーリー展開ですよ。

『桃太郎電鉄』で学ぶお金・経済のしくみ攻略

誰もが知っているゲーム『桃太郎電鉄』からお金や経済が学べる本が出版されているのをご存知でしたか?

ゲーム内でもお金の使い方を学ぶことができますが、こちらの本はお金を使うだけでなく税金や投資、年金などお金に関することを幅広くカバーしています。

また、お金に関する人物や場所についての記述があったり、おこづかい帳が付いていたりと内容も盛りだくさんです。

にゃんこ大戦争でまなぶ!お金のヒミツ

こちらの本も子ども達に大人気のゲーム『にゃんこ大戦争』がモチーフになっています。

ゲームキャラクターがたくさん出てくるし、文章も会話形式で進むので読みやすさはバツグン!

ポイントごとにクイズや豆知識も載っているので知識が定着しやすい構成です。

全編ふりがな付きなので低学年でも読むことができそうですよ。

学校では教えてくれない大切なこと 3 お金のこと

親しみやすいイラストと端的な言葉で書かれているので、読書が苦手なお子さんでも読みやすいオススメの一冊です!

書かれている内容も生活に密着したものになっているので、必要な知識をピンポイントで学べます。

お金がどこから来て、何に使われているのかを子ども達自身が理解できれば「あれ買ってーこれ買ってー」が減るかもしれないですね!

労働と貯蓄と消費と

おこづかいの考え方

我が家では小学2年生は500円・年長児は300円と、毎月おこづかいを子ども達に渡しています。

これはお金に触れて、支出と貯蓄を体験するため。

定期的に入ってくる収入をどんな場面で使い、どれだけ貯めていくかは社会人となってからもとても重要だと思っているからです。

小学2年生の娘はどちらかというと倹約家でよく考えてから買い物をします。

一方、年長児の息子は100円ショップに行くたびに何かしら買っているので300円はあっという間になくなります。

100円ショップだからといって100円ぴったりで買えるのではなく、消費税がプラスされることもこの経験から学びました。

おこづかいの使い道はウォンツに分類されるものなので、基本的に親は口出しをしません。

お金が無くなるという経験も学びの一つ。

無くなったら困れば良いんです(笑)

ただ、ウォンツの中でも優先順位をつけるための助言はします。

同じ値段でもどちらの方が量が多いか、質が良いか、欲しい希望と合致しているか、本当に欲しいものなのか…。

「お金は簡単に手に入るものではないから、毎月おこづかい渡すのは良くない」という意見もありますので各ご家庭の考え方を重視してくださいね!

労働の対価としての給与

「お金は簡単に手に入るものではないから、毎月おこづかいを渡すのは良くない」というのもその通りですよね!

なので、おこづかいだけでは買えない高価なものが欲しい!という時のために給与制度も取り入れています。

お手伝い=労働をして、その対価として賃金を受け取る。

毎日するお仕事と突発的に発生するお仕事があるので、仕事の管理はアプリを使っています。

てつだって!

少し古いアプリでiPhone用ではありますが、シンプルで分かりやすいので我が家の御用達です。

- 目標のポイント数とご褒美を設定する

- どんなお手伝いを何ポイントでやるか決める

- お手伝いをしたらOKボタンを押す

- 目標ポイントに達したらご褒美GET

いつ何のお手伝いをしたかカレンダーで管理できるし、兄弟で画面を切り替えて使えるのでとても便利!

それぞれの苦手や成長段階に応じて項目を決めたり、大変なものや頑張って欲しいものはポイントを高くしたりと工夫しています。

我が家でも姉弟で競い合って頑張っていますよ!

ちなみに我が家ではご褒美ではなく、現金と交換です。

家族の一員としてみんなのためになることをする、それが賃金に繋がるという社会の仕組みを、社会の最小単位である家庭内で再現します。

大人だってお仕事を頑張って、給与をもらえると嬉しいですもんね!

でも、子ども達にとって何よりも嬉しいご褒美は家族に褒めてもらえること・「ありがとう」と言ってもらえること。

子どもが頑張った時にはたくさん褒めてあげてくださいね⭐︎

金融教育は子どもの未来を守る

自分の子どもが多重債務に陥ったり、詐欺にあったりするなんて考えたくもないですよね。

でも子ども自身が自分を守るしかないんです。

税金やお金の知識があると損することも減るし、上手く資金運用ができればプラスアルファの収入だって得られるかもしれません。

お金は人を不幸にも幸福にもするもの。

お金とどう付き合っていくかで未来は変わっていきます。

子どもの未来を守るためのプレゼントとして金融教育を実践してみてはいかがでしょうか。

コメント